——徐氏先祖源流考略

(原载2006年《春秋》杂志第二期)

为了祭奠先人,教育今人,启迪后人,和睦族人,和谐社会,弘扬中华姓文化氏,最近沾化南徐、利津徐集世系族人,委托我主编《徐氏联谱》,从而得以搜集到一些史料,现发表供同人参考,也可能对编纂《齐鲁徐氏人文》有所帮助。

史证

据民国二十五年(1936年)编沾化南徐、徐集世系联谱《徐氏族谱·序》载:“道光十年(1830年),有苏州昆山县人士杰徐公,分发山东,履任沂郡之莒州,携带昆山徐氏祖谱,因盐务得遇长山徐公讳止敬者,嘱遗昆山谱序一纸,后序详注:自明正德十年(1515年),有原籍昆山、寄籍松江府华亭县斯恒徐公,出仕苏州,由枣强分丁总局查出,迁自昆山徐姓,除枣强坐留五丁、过德州路死一丁,此外发往山东共计四十四人。遂令子抵东,按册寻查,其所在州县村庄,与现时大同小异。然局册损坏,尚有十六丁无可稽查。而考当时各支谱序,其皆迁自直隶枣强,并以所到年月及相传辈数计之,俱各针缝相对,若合符节,同族而来,无可疑矣。”

为证实上述昆山徐姓四十四人,于明洪武二年转枣强迁来山东,我于2005年春节前后,多次与河北《枣强县志》主编步进先生进行电话和书信联系。步先生非常热情,立即进行电话调查,得知枣强共12个村多徐姓。据公安户籍资料,全县徐姓共4052人,其先祖大多是明永乐年间自山西洪洞移民,未见洪武二年枣强迁往外地和“坐留五丁”的记载。步先生分析,明洪武年间,燕王扫北,天下大乱,枣强移民山东甚多,既有枣强人外迁,也有外地人由枣强中转。建文三年,朱棣又征南夺帝权,即“靖难之役”,使枣强一带几绝人烟,于是永乐年间又自山西洪洞等地移民于此。“坐留五丁”及其族人很可能在兵荒马乱中又迁到他乡,也可能被抓丁从军。究竟如何,只好留待后人考证。

关于“长山徐公讳止敬者”史料调查十分顺利。5月,原邹平县文史办公室主任郭蒸晨先生给我送来了邹平长山《徐氏家谱》(清同治丙寅续修版),序中记载:“吾族本昆山人也。自明代洪武二年因山东兵燹之变,人烟稀疏,乃奉文迁至直隶枣强者五十人,以为迁发之倡首,由枣强而迁于长山者四人,吾始祖讳伯谅公卜居于西门里,所谓西街徐是也”。蒸晨先生同时赠我礼参中学卢兴国老师的《明朝长山仕宦名门“西街徐”》一文,上记西街徐祖上明朝中后期百年显赫,六世十五宦,蜚声朝野,名镇齐鲁,被誉为“无徐不衙门”。6月,当收到邹平县文史办公室主任、《邹平文史》主编孙克忠先生传真的长山徐毛驼庄《徐氏谱序》时,真使我茅塞顿开、恍然大悟。该《谱序》在首页刻印了昆山谱序,全文照抄如下:

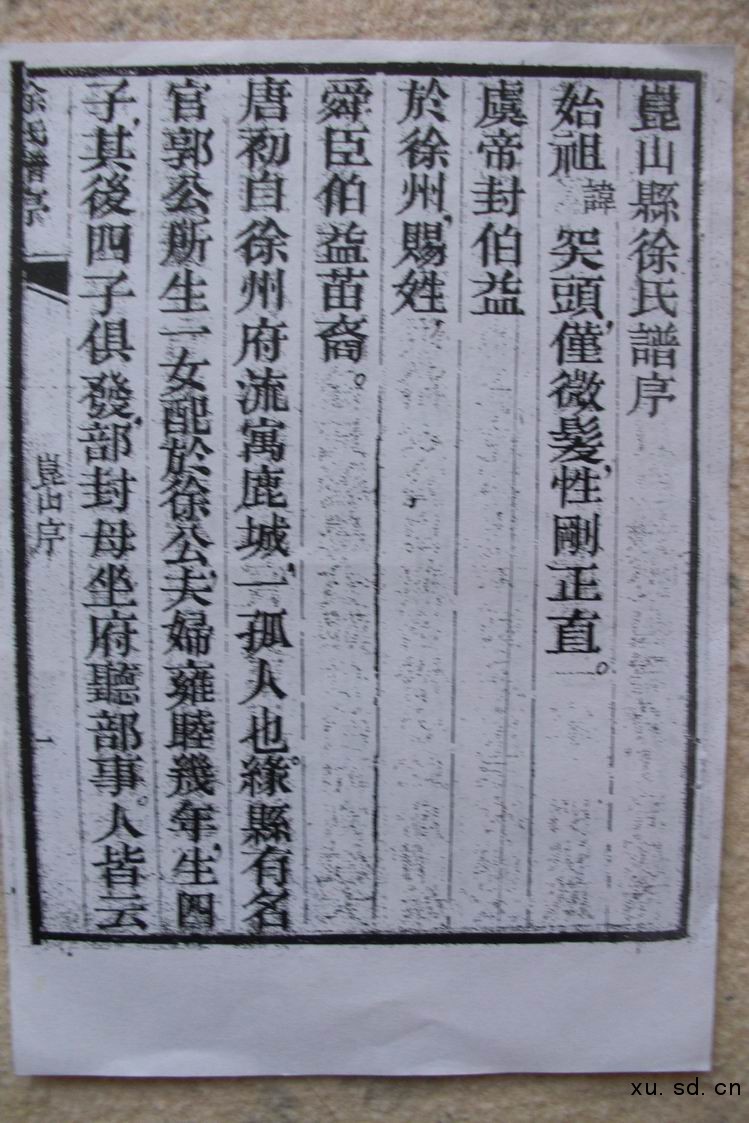

昆山县徐氏谱序

始祖讳突头,仅微发,性刚正直。虞帝封伯益于徐州,赐姓,舜臣伯益苗裔。唐初自徐州府流寓鹿城,一孤人也。缘县有名官郭公所生一女配于徐公,夫妇雍睦几年,生四子。其后四子俱发,部封母坐府听部事。人皆云母子五尚书,即公家也。后续九辈宰相,十二封侯,朝里帘外官将不计位。至今县境无徐不校(?),举贡进士仍不胜数,大小官员累累不绝。所以然者,城乡广设徐氏义学,贫难供读,而富饶大户收入学内供给衣食,自无吝惜心,此所谓始终义气感天地,永远富贵不断头。南京有谚云:书香望族称徐氏,天下有名第一家。

昆山谱序明洪武初,山东丁稀,奉文以直隶枣强为分丁局,按南省人缘稠密州县,择迁于枣,陆续分发山东各处。维时昆山县徐姓迁于枣者五十丁,除留枣五丁,余分聊城、泰安、新台、兰山、郯城、菏泽、长山、曲阜、临淄、昌邑、福山、莱阳、高密等县。其发聊城县者三人,同落城东关;发泰安县四人,路过德州死一丁,余同落寨里;发新台县一人,落杨柳店;发兰山县三人,同落小岭集;发郯城县二人,同落里家庄;发荷泽县一人,落城府学巷;发长山县四人,一落城西门里,一落城西徐毛驼庄,一落焦家桥,一落周村;发曲阜县一人,落泗河滩;发临淄县四人,一落西关,一落东关,二落河圈;发昌邑县一人,落沙河镇;发福山县二人,同落丁家町;发莱阳县二人,同落大江沟;发高密县一人,落罩(?)家屯。尚有十六丁所发地名局册损无可考。

结论

据以上文征史料,可得出以下两个结论:

——山东有四十四支徐姓,祖籍为昆山。山东四十四支昆山徐姓,聊城等二十八支《昆山谱序》已记载甚详,铮铮确凿,不容置疑。“发长山县四人”其后裔已经证实,其他居地清楚,调查取证不难,但“尚有十六丁所发地名局册损无可考”者,调查确定则难度甚大。

我认为,凡“洪武二年”、“枣强移民”、“昆山徐姓”,三项皆能确立者,可认定为同宗徐姓“十六丁”;若仅注明“明初自枣强迁来”,或“明洪武二年移民”之徐姓者,则不敢妄断是否同宗。先祖徐恕、徐士祥兄弟系昆山徐姓,明洪武二年转枣强迁来沾化立南徐村、徐集村(徐集村在解放前隶属沾化县),已载入民国二十五年编《徐氏族谱》。先辈根据什么断定两祖为“十六丁”之二,谱序未记,我辈现亦无证据充分肯定或推翻先辈的论断,只能尊重和承认前人的定论。

《昆山谱序》没有枣强分丁局发往棣州(今滨州、东营各县)的记载(长山县明洪武二年属般阳府,今属滨州市邹平县),很有可能在“册损”的几页之中。《滨县地名志》记载,今滨城区杜店南徐家始迁祖徐司龙、徐花龙、徐文龙三兄弟,尚店大道徐始迁祖徐洪基,梁才徐庙徐氏均系明洪武二年自枣强迁来立村。此五人也有可能属昆山同宗“四十四丁”,待考。

——山东四十四支昆山籍徐姓系黄帝玄孙。据《史记》等史料记载,黄帝(轩辕氏)娶西陵氏女嫘祖生玄嚣、昌意。昌意娶蜀山氏女昌卜生高阳(即颛顼帝)。颛顼孙女曰女修,生大业。大业娶少典氏女华生皋陶。皋陶长子伯益,又名大费(音闭)。伯益佐禹治水教民有功,舜赐姓嬴,禹受舜禅,曾以为相,禹崩,“以天下授益,三年之丧毕,益让帝禹之子启,而避居箕山之阳”。伯益娶姒氏,生大廉、若木。大廉传嬴、秦、陆三姓。若木受封于徐(今江苏西部、安徽北部、山东南部一带),子孙以国为姓。若木四子封四姓:长子征国承父徐氏,次子终黄氏,三子季胜马氏,四子简赵氏。若木被尊为徐氏始祖,若木之父伯益尊为徐氏第一世,至今4200多年,已传150多世。

若木31世孙徐诞,史称徐偃王、徐子,“处汉东,地方五百里,好仁义,割地而朝者三十有六国”。周穆王恐偃王坐大而伐徐。偃王不忍生民涂炭,北走彭城武原山下,国势渐衰。徐氏族人一部分留居原徐国当地,后称徐州;一部分四迁,逐渐形成东海、高平、东莞、琅岈、濮阳等徐氏郡望。昆山徐姓始迁祖徐突头,系唐初由徐州府迁至昆山,其后裔四十四人明洪武二年奉文中转直隶枣强而迁山东。恕祖下传24世,士祥祖下传23世。

山东四十四支昆山徐姓源流列表如下:

黄帝——昌意——颛顼——(孙女)女修——大业——皋陶——伯益——若木——(31世)偃王——(唐初)突头——(明洪武二年)昆山转枣强迁山东四十四支徐姓——至今(21世纪初)约传24世。

存疑

根据“大胆假设、小心求证”的原则,留以下四点存疑,请同人教正:

(一)昆山在山东之南,枣强在山东之北,自昆山迁山东绕道枣强,似乎不合乎常理。然而多种《谱序》记载确凿,不容不信。经与业内人士探讨,明初南人北迁者不少为随朱元璋打天下的官兵,谱载徐恕世袭白马先锋,可以推断昆山徐姓50人极有可能是明朝开国军人,至少有一部分是军人。他们转战河北一带,战局一定,洪武建国,第二年即安置老兵、荣军及其子弟,奉命先赴直隶枣强“分丁局”集结待命,办完移民公文,领取政府发放的安置费用等,再抵达所到州县报到挂甲“转业”,因持枣强分丁局公文,则讹传为枣强移民。

(二)各地县志及先辈老谱,多处记载“自枣强迁来”,而记自某地转枣强迁入者很少。如1990年出版《利津县志》载“明洪武二年徐氏先祖由直隶枣强迁此,初名徐家屋子,清初设有集市,改称徐家集”,邹平长山西街徐《徐氏家谱》中同时记有“吾族枣强人也,始祖伯谅公自直隶迁居兹邑……”等语。炎黄子孙重姓氏、重郡望,将路过之地“分丁局”、中转站作为祖籍,或凭一纸公文就改称自己的郡望,总是使人难以理解、信服。如现在三峡移民路过武汉,迁往山东,是不会把祖籍说成武汉的。明初移民是否官府以威逼、以利诱,强制转枣强移民承认为枣强祖籍,防止返迁,以至误传百年。也就是“枣强说”是道光十年之前、徐士杰公未有出示昆山谱序的误传;而“吾族本昆山人也”,一定是道光十年徐士杰公出示昆山徐氏谱序后而做出的修正。

(三)枣强“坐留五丁”后裔如何?五支无下文,总是一个心事,请枣强方家多加调查了解,助一臂之力,以便进一步考证。

(四)《昆山谱序》载昆山徐氏始迁祖徐突头之后裔,即清“道光十年昆山徐士杰”族人,“明正德十年原籍昆山寄籍松江府华亭县徐斯恒”世系,其族谱能否查到?徐斯恒公“令子抵东,按册寻查”是否留有更详细的记录?他们与自昆山“奉文迁至直隶枣强者五十人”是什么亲情?“五十人”自昆山何村迁出?分别是什么关系?家族出过什么大人物、大事件?“昆山三杰十进士”是否是徐突头后裔等问题,正在请江苏昆山市、上海松江区(即原松江府华亭县)同仁帮助搜集史料,以便前往昆山作深入研究,为山东四十四支祖籍昆山徐姓寻根问祖、编纂《齐鲁徐氏人文》做资料准备。

家训十则

一孝父母

生子父母贵如珍,酷暑严寒倍苦辛。

子女当效反哺事,孝敬颐养方为人。

二守国法

人生礼慎最养德,处世谦让贵为和。

国法村规莫违背,品格高尚幸福多。

三和乡里

乡里乡亲笑相迎,闲言琐事莫与争。

忠信敦厚传家远,结好人缘益一生。

四勉读书

读书上进最为先,修齐治平在此间。

徐家代出才俊士,勤学笃行是经传。

五敬本业

工农兵学士科商,男女敬业当自强。

辛勤赢得丰收至,贡献社会家安康。

六遵勤俭

勤俭廉洁为尚德,懒馋贪变罪连叠。

历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。

七戒赌毒

赌博吸毒是祸胎,千金一刻化尘埃。

衣衫褴褛终无靠,冻死街头无人埋。

八戒盗娼

男盗女娼千夫指,躬耕贩卖也进财。

自甘匪类多遗臭,骂名远扬赎不回。

九远酒色

从来酒色最误身,丧德染病倒家贫。

莫好香醪淫与欲,出门谁不见如宾。

十扬善行

学好积德扬善行,褒奖表彰立功名。

族人争先多努力,耀祖光宗徐门荣。

新拟辈序

徐氏尊若木之父伯益(公元前2197年前后在世)为第一世,至今4200多年,已传150多世。恕祖、士祥祖为元末明初人,分别立南徐村、徐集村,如今传至24世。

我沾化南徐、利津徐集世系辈序用字原未作统一规定,故起名较乱。此次修谱,编委拟制定辈序用字。几经修改决定:自21世排起,以“东海世家”四字藏头20字诗为辈序。22世徐荣祥教授弘扬了我家声望,保留“荣”字。

东荣展高远,海瑞跃俊龙。

世达溥勋业,家国永康弘。